青年は思議していた。

先日のフジモンとユッキーナの離婚報道についてである。

おしどり夫婦として幸せな家庭の一例となり、世間に希望を与えていただけに、衝撃的な出来事だったのではないか。離婚する夫婦には何らかの共通点があるのかもしれない。

そう思い、青年は陰陽師の元を訪れるのだった。

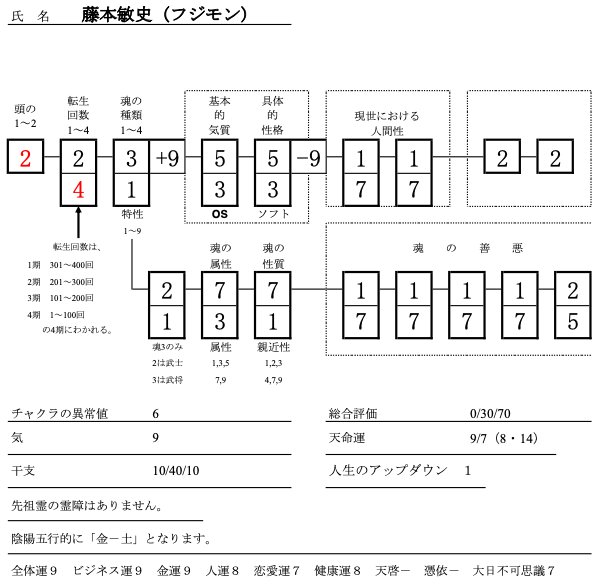

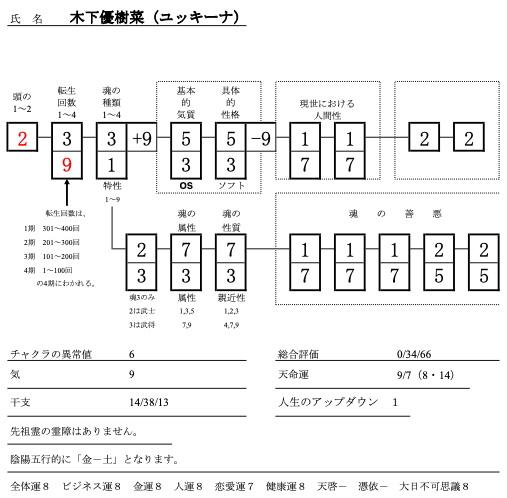

※今回の主な登場人物の鑑定結果

①:藤本敏史さん(フジモン)

②木下優樹菜さん(ユッキーナ)

『先生、こんばんは。本日は恋愛や結婚について教えていただけませんか?』

「恋愛と結婚かの。それは壮大なテーマじゃが、そのような問題を質問するにあたり、何か具体的なきっかけがあったのかの?」

『今回は、おしどり夫婦として話題となっていた、フジモンさんとユッキーナさんの離婚報道が発端です。昨今の日本では、離婚や機能不全家族が増えているように思うのですが、この問題についてひょっとしたら何らかの共通点があるのではないか、そんな気がしてお伺いした次第です』

青年の言葉を聞き、陰陽師は指を小刻みに動かしながら、鑑定結果を書き記していく。

「その二人(※①、②参照)は共に頭が2で“3:ビジネスマン階級”であることから、一見うまくいく要素が多いように見えるかもしれんが、逆に双方恋愛運が7であること、天命運に“8:男女運”の相があることから、結婚して関係が深まるにつれてすれ違いを自覚する機会が増えていったのじゃろう」

青年はしばらく鑑定結果を眺めてから、口を開く。

『僕も、先祖霊の霊障か、恋愛運の問題があるのか、はたまた天命運に8の相があると思っていましたが、他にも要因はあるのでしょうか? たとえば、その二人は共にチャクラ6のみの乱れで30%近くパフォーマンスが塞がれていますが』

「チャクラについて少し補足すると、第6チャクラは第三の目とも言われ、“知覚する”、“知る”、“コントロールする”という意味を持つ。換言すると、“人生を正しく見ることと、思考の実現化能力”を司っており、インスピレーション・洞察力・理解力・叡智などの源泉とも言える」

青年は真剣な表情でうなずいて見せ、陰陽師は青年の様子を横目に続ける。

「第6チャクラが正常だと、記憶力や知的な学習能力が高まるだけでなく、論理的な思考をする左脳と、直感的な思考をする右脳のバランスがよくなり、結果脳全体を活性化することができる。逆に、異常があるとマイナス思考に陥りやすく、左脳と右脳のバランスが悪くなるため、物事全般に対する視野が狭くなりやすくなる。また、いろいろと思考を重ねているにもかかわらず、土壇場で正しい結論に達しなかったりする」

『なるほど。離婚に至るまでにいろんな要因があったと思いますが、お子さんがお受験する際の進路を決める時に最初のすれ違いがあったようです。また、ユッキーナさんは“タピオカ恫喝事件”で炎上を招いたことから、家庭内外問わず肝心な場面で冷静さを欠いていたことが、少なからずあったのかもしれません』

「もちろん、その可能性もじゅうぶんに考えられるじゃろうが、二人とも“人生のアップダウン”が1と波乱万丈な人生を歩む傾向を持っていることから、離婚することも今世の宿題の範疇内と考える方が筋が通っているのかもしれんな」

『ちなみに、恋愛運ですが、何点以下になると離婚の確率が高くなるのでしょうか?』

「厳密に言えば、全体運との兼ね合いで総合的に勘案すべきなのじゃろうが、端的に言えば、恋愛運が7以下の者同士が結婚した場合、離婚に至る確率は極めて高くなると考えても差し支えないじゃろう」

『なるほど』

陰陽師の言葉に、大きく頷く青年。

『もちろん、僕はこのふたりの直接の知り合いではありませんので、彼らがどんな人生を歩んだとしても直接何の影響もないのですが、それでも今回の離婚がお金がらみのドロドロしたものにならなかったことは、他人事ながら、よかったと思っています』

「“他人の不幸は蜜の味”ということわざもあるが、そなたのそのような心がけは立派だと思うぞ」

青年の言葉に対し、陰陽師はうなずいて賛同の意を示す。青年は、思いがけない誉め言葉にちょっと照れながらも、質問を続けた。

『ところで、魂1~3が魂4と結婚した場合、その結婚生活はどうなってしまうのでしょう?』

「いつも話しておるように、人間とはいろいろの要素が集まった多面体のようなものじゃ。じゃから、魂1〜3と魂4の結婚がどうかと問われても、その一点をもって的確な返答をすることは容易なことではない。しかし、結婚が子育ても含め当事者同士の価値観のぶつかり合いという側面を有している以上、うまくいく可能性は極めて低いと言わざるを得ないじゃろうな」

『え、そうなのですか?』

いつもの笑みを浮かべながらそう答える陰陽師に対し、青年は顔を引きつらせながら答えた。

「この二人のように、たとえ最終的に離婚という結論を選んだとしても、大局的見地があり論理的なベースを共有している可能性のある魂1〜3同士であれば、話し合いによって双方が納得のいく結論へ収束できる余地が残されている。しかし、夫婦のどちらかが魂4である場合、論理的な会話が成り立たない可能性が高いことから、相手に対する恨みや憎しみなどの感情に終始する結果、どれだけ慰謝料を多くふんだくるか、どうしたら相手よりも有利な条件で離婚を成立させるか、といった条件闘争になりやすい傾向は否めんじゃろうな」

『なるほど。ただ、魂1〜3と魂4は価値観が合わないでしょうから、交際はまだしも、結婚へ進んでしまうケースはそうそうないように思いますが』

「そう思うじゃろ?」

眉ひとつ動かさずに笑顔で言う陰陽師に対し、青年はただならぬ気を察知してか、恐る恐る訊ねる。

『・・・意外と多いのでしょうか?』

陰陽師は大きく、ゆっくりとうなずいて見せる。

「そなたも承知しているように、ワシのところには日々様々な相談が寄せられるわけじゃが、その中でも離婚相談、相性相談の比率は決して少なくない。そして、そんな何千人という男女の鑑定しているうちにわかってきたことは、先祖霊の霊障に“8:男女運”、もっと言えば霊障6~11を持つ人間は、ワシが想像していたよりもはるかに多く、が結婚してはならぬ相手と結婚しているという事実なのじゃ」

『昨今の我が国の離婚数から考えても、今のお話はじゅうぶん納得できますが、そのようなミスマッチが増えている原因について何か心当たりはあるのでしょうか?』

「もちろん、魂1〜3と魂4の結婚は太古には存在しなかったとまでは言わぬが、昨今のミスマッチの最大の原因は、やはり、“恋愛結婚”なのじゃろうな」

思いがけぬ言葉に、青年はちょっと目を大きくして、問い返す。

『結婚のあるべき姿とは、恋愛の延長にあると思っていましたが、昔はそうではなかったと?』

青年の言葉に対し、陰陽師は湯呑みに注がれていた茶を飲んでから口を開く。

「昔をいつと規定するかにもよるが、少なくとも戦前までは、我が国では親同士が決めた結婚、あるいは近しい者からの紹介であるお見合い結婚が主流だったということができるじゃろう。また、そのような経緯で縁談が進められていたことから、結婚の前提条件も、当事者間の問題というよりも家同士の関係が重視されるという傾向が強かったことはいうまでもない」

『魂1〜4と職業にもある程度以上の相関関係があったのでしょうから(※第4話参照)、両家の家柄や職業まで加味してしまうと、お見合い結婚では同じ属性の人物同士が結ばれやすい傾向にあったのかもしれませんね』

「もちろん、誰をパートナーとして選び、どのような結婚をするかは当人の自由じゃし、魂1〜3が同じ人物同士で結婚するとしても、そもそも相性がよくなかったり、頭の1/2が異なっていたり、魂の属性が違っていたり、転生回数期が違う場合など、様々な要因によって問題が生じる可能性はあるわけじゃが、魂1〜3と魂4との結婚で生じる問題の大きさを考慮するかぎり、恋愛結婚による弊害は看破することのできない問題といえるじゃろうな」

『結婚形態がお見合い結婚から恋愛結婚になったことで、結婚相手を探す入り口から誤りやすくなったのはわかりますが、霊障の影響でそんなにミスマッチが起こりやすいものなのでしょうか?』

「“8:男女運”の霊障がどういった相か、わかっておろうな?」

『はい。自分と相性が良い異性が悪く見え、逆に、自分に相応しくない異性が良く見えてしまう。あるいは、ハイスペックなのに異性と縁遠くなる場合も該当すると記憶しています』

青年の回答に対し、陰陽師は満足気にうなずいてから口を開く。

「そのうちの“縁遠さ”という問題はひとまず置いておくとして、俗にいう“2−4色眼鏡”(世界に目を広げた場合は、各国の固有の属性分布によって、3-4、1-4が色眼鏡の対象になることがある)について、ちょっと説明しておくとしよう」

陰陽師は二つの図を描きながら説明を始める。

「“2−4色眼鏡”は、我々魂1〜3側からみると2−4の人物に惹かれるという問題となるわけじゃが、2-4側からものを考えると、魂1〜3の人物がよく見えるという“逆2−4色眼鏡”とでも呼ぶべき問題となるわけじゃな」

『なるほど。逆もまた真なり、というわけですね』

「その通りじゃ」

青年の言葉に、陰陽師は小さく頷くと、話を続けた。

「さらに厄介なことに、この問題は異性間のみならず、同性間にも適用されるというところにある」

『つまり、同性間の友人関係にも影響をあたえる可能性があると』

「それだけではなく、学生時代の同級生、職場の同僚といった社会的な人間関係にも適用されるから、なおさら厄介なんじゃ」

『なるほど』

陰陽師の説明に、思わず黙り込む青年。そんな青年を横目で見ながら、陰陽師が言葉を続けた。

「しかし、そのあたりまで話を広げてしまうと本日の話題から離れてしまうので、話を異性間に絞るとしても、結婚が当人同士の価値観をベースとして成り立つ以上、魂のレベルの差という問題は時として結婚生活に致命的な影を落とす結果となる」

『ということは、恋愛結婚という結婚形態は極めて危険なメカニズムということじゃないですか!』

青年は身を乗り出し、やや興奮気味に言った。

「さよう。いくら魂1〜3の人物が論理的なベースを共有しているといったところで、こと恋愛や結婚に関しては情に流されやすい。その結果、お互いの価値観にすれ違いがあっても、見て見ぬ振りをして結婚まで進んでしまい、さらに子供ができてしまうと、今度は子供を理由に離婚することが難しくなり、結果、機能不全家族となったりする可能性があるわけじゃから、伴侶のどちらかが異なる魂であった場合、さらに問題が大きくなることは説明するまでもない」

『“家出少女と誘拐犯(※第14話参照)”でご説明していただいたように、両親のどちらかが魂1〜3で、どちらかが魂4の場合、親子で価値観が合わず、お子さんが辛い体験をする可能性も高くなると』

「その通りじゃ。恋愛ではなく結婚の場合、夫婦だけでなく、生まれてくる子供の人生にまで影響をおよぼしてしまうことから、恋愛結婚が主流である昨今では、“8:男女運”の相がある場合には、その相を一日も早くに除去しておくことが望ましい」

『霊障ですから、神事を受けるまでずっと続いてしまうのだと思いますが、その相に限って言うと、先生のクライアントの中で完全に外れるのに日数を要した最長記録はどれくらいでしょうか?』

「・・・4年じゃな」

『え、4年ですか?!』

「たとえば、金運や仕事運や病気の相と違い、男女運、特に“2-4色眼鏡”“逆2-4色眼鏡”の問題は、いわば生活習慣病なようなものでの。霊障を祓ったからといって、その翌日から世界が変わって見えるというものではない。その依頼人の場合も、母親から“いつになったら娘の色眼鏡が外れるんですか!”と、何度も詰められたもんじゃ」

陰陽師は遠い目をしてそう言い、青年は目を見開いて答える。

『なるほど、この問題は審美眼を基調とした生活習慣病みたいな問題なので、時としてはかなりの期間引きずることがあるというわけですね。過去に“だめんず・うぉ~か~”という漫画がありましたが、何度もダメ男と交際してしまう人も、“8:男女運”の相の影響を受けているのでしょうか?』

「その漫画を読んだことはないが、その可能性は高いじゃろうな。というのも、“2-4色眼鏡”“逆2-4色眼鏡”の霊障がある場合、結婚以前に恋愛の段階から選ぶ相手を誤っているわけじゃからな」

陰陽師の言葉を聞き、青年は眉間にシワを寄せて腕を組む。

「先ほども話したように、今世でどのような選択をするかは本人たちの自由ではあるものの、霊障による“組違い”という問題は、一つでも多く解決したいと切に願っておるものの、そもそも出会いが必然である以上、その出会い自体を得られるかどうかが、まず問題というわけじゃしな」

『感情に関していうと、自分の感情は自分でコントロールすればいいわけですし、感情論に走りやすい魂4の言動に一喜一憂していることも生産的ではなく、同時に、天命に沿った生き方でもないと思います。そんなことをしている暇があるのであれば、もっと有益なことに時間や労力を使う方が大事だとも思いますので、幸せな家庭を築きたい人には“8:男女運”の相を早急に解消し、運命の人と出会いやすくなってもらいたいです』

「もちろん、既に結婚、交際している人々にとっては辛い現実が立ちはだかる可能性が高いがの」

魂4の人物と交際している魂3の友人のことが脳裏に浮かび、青年は視線を落とす。

そんな青年の様子を見、陰陽師は励ますような口調で付け足す。

「人物鑑定だけでは相性を判断するにあたり情報が少なすぎる。じゃから、結婚を本気で考えるような時期が来たら、そなたも早めに意中の異性との相性鑑定を依頼するようにな」

『肝に命じておきます。お互いの、さらに言うと子供たちのためにも』

青年の言葉に陰陽師は微笑みながらうなずき、時計に視線を向ける。

「そろそろ時間のようじゃな。気をつけて帰るのじゃぞ」

『今日もありがとうございました。また、よろしくお願いします』

そう言い、青年は立ち上がって深々と頭を下げる。陰陽師はいつもの笑みで小さく手を振り、青年を見送る。

帰路の途中、青年はお見合いについて考えていた。

たとえお見合いで出会ったとしても、“8:男女運”や“10:伴侶”の相があると、結婚後に苦労し、最悪離婚するのではないか。そして、そのような問題を解決するためにも、神事を受けて霊障が解消された人同士を繋ぐ結婚相談所があると、相性が良い人々を繋ぎやすくなるかもしれない。

そんな新たな試みを閃き、青年の表情は明るくなるのだった。